腎臓の機能

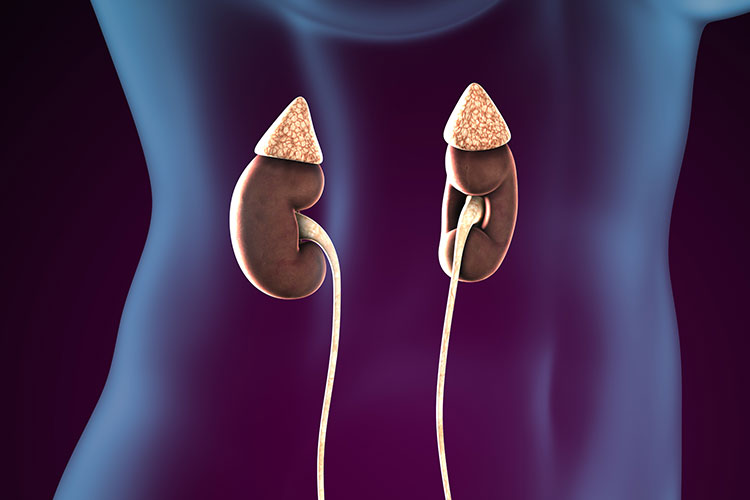

腎臓は、体内の余分な水分や老廃物を24時間休むことなく排出し、血液中の電解質バランスや酸塩基平衡を調整する非常に重要な臓器です。左右に1個ずつあり、2個で一対として腎機能を担っています。ときに片側の腎臓に疾患があり、もう片側の腎臓だけで生活できていることもあります。

構造的には皮質と髄質に分かれ、腎盂に向かって尿を排泄していきます。糸球体と呼ばれる非常に精密な毛細血管網によって血液を直接濾過し、尿細管によって必要な成分を再回収したり再分泌し、原尿の水分の大半も回収していきます。

なお、腎臓の病気というのは、自覚症状が現れにくいと言われます。健康診断などで蛋白尿や尿潜血の指摘を受けたときは、何らかの問題が潜んでいることが疑われるので、放置していてはいけません。ご自身ではとくに異変を感じていなかったとしても、速やかに腎臓内科をご受診されるようにしてください。

当院の腎臓内科について

腎臓内科では、文字通り腎臓に関係するとされる病気や症状について主に診療していきます。当院では、日本腎臓学会が認定する腎臓専門医でもある院長が担当いたします。膨大な腎臓疾患領域のうち、地域のファーストタッチとなるクリニックとして、未診断の腎臓病を探し求めることに注力しています。そのため、血液・尿検査では詳細な腎機能評価を行い、測定結果や必要に応じて超音波検査で腎形態を観察しています。

腎臓は、動静脈の複雑な構造に加えて、内分泌臓器であるため、全身に大きな影響を与えます。それらを内科診断学的に、ときには(入院検査)経皮的腎生検を用いて病理学的にアプローチし、なぜ腎臓に病気が起きているのかを電子顕微鏡レベルまで構造分析することすらあります。

当院の院長は、これまで横浜市立大学附属病院を含む基幹病院で、腎臓内科外来を担当しており、病棟や血液浄化センター(透析室)でも腎疾患とその合併症に数多く対応してきました。腎臓内科は他科から相談を受ける機会も多く、ICUレベルから外来まで、併診時にチームで症例討議を繰り返してきました。これらの経験に基づき、まれな腎臓合併症を含めてご相談いただける体制を作ってまいります。

なお、当院のスクリーニング検査で、さらに専門的な腎臓内科精査が必要と判断される場合は、地域医療連携協力機関制度に基づく各病院へのご紹介を行っています。

院長が研鑽を積んでいた医局について

当院の院長が研鑽を積んでいた医局(横浜市立大学医学部 腎臓・高血圧内科学教室、田村功一 主任教授、旧:第二内科)では、長年に渡って循環器内科医と一体で臨床・研究・教育を行っており、心臓と腎臓の疾患について網羅的な業績を多数発表中です。ぜひ、医局ホームページもご覧ください。

なお、循環器内科学教室(日比潔 主任教授)は2022年10月に分離するまで、循環器・腎臓・高血圧内科学教室として運営されていました。研修期間や大学勤務中は、病棟回診も一体で行い、心臓カテーテル治療(心虚血・不整脈)や慢性心不全管理をサポートする機会もありました。

このようなときは

当院をご受診ください

- 糖尿病を指摘されている

- 尿蛋白(微量アルブミン尿)が出現している

- 降圧剤を飲んでいるが、なかなか改善しない

- 脂質異常症を指摘されている中で、腎機能(eGFR)が低下してきた

- 尿回数が増加した(とくに夜間)

- 尿回数が減少してきた

- 顔面や手足がむくんでいる

- 体動時の息切れが増えてきた

- 改善しにくい貧血が続いている

- 食事量は増えていないのに体重が増加した

など

泌尿器科との違い

腎臓内科は内科領域でも、腎臓の働きに関連する数多くの疾患を検索や診断し、適切な治療を行っています。泌尿器科と混同されることもありますが、「腎臓の実力や具合を内科的に診る」のが腎臓内科、「腎臓・尿管・膀胱・前立腺・性器までを包括的かつ外科的にも治療する」のが泌尿器科、という差があります。

疾患によっては両方の科にまたがる領域となることもあり、患者紹介の多い科同士でもあります。例えば副腎の良性腫瘍(腺腫)による原発性アルドステロン症を腎臓内科で発見し、腫瘍切除術を泌尿器科で実施してもらうという場合があります。両科の協力によって、発見が遅れやすい二次性高血圧(内分泌性)を引き起こす原発性アルドステロン症が、外科的に完治できるのです。

腎臓に関わる主な疾患

- 慢性腎臓病(CKD)

- 慢性糸球体腎炎

- 多発性嚢胞腎

- 糖尿病性腎症

- 急性腎炎症候群(感染性など)

- 急速進行性腎炎症候群(ANCA関連腎炎を含む)

- 無症候性かつ持続性の蛋白尿、血尿

- IgA腎症(IgA血管炎・紫斑病性腎炎)

- 膜性腎症

- 全身性エリテマトーデスによるループス腎炎 など

- そのほかの膠原病合併腎疾患

- ネフローゼ症候群(一次性、二次性)

- 慢性肝炎・肝硬変に合併する腎機能障害

- 痛風腎

- 尿細管間質性腎炎(急性、慢性経過や薬剤性)

- 腎盂腎炎(急性、慢性かつ膀胱尿管逆流や水腎症合併)

- 骨髄腫腎(多発性骨髄腫、M蛋白血症)

- 常染色体優性多発性囊胞腎(ADPKD)

- 電解質異常

- 代謝性アシドーシス

- 代謝性アルカローシス

- 遺伝性尿細管疾患(バーター/ギッテルマン症候群)

など

腎臓内科のセカンドオピニオンをお考えの方へ

セカンドオピニオンとは

セカンドオピニオンとは、現在治療を受けている病気について、現在の主治医以外の医師に意見を求めることです。診断内容や治療方針について、別の専門家の見解を聞くことで、より納得のいく医療を受けることができます。

セカンドオピニオンには、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

- 診断や治療方針について、別の専門家の意見を聞くことで、より病気について理解することができる。

- 治療への理解が深まり、不安の軽減や納得感につながる

- 新たな治療法の提案や、より自分に合った治療法の発見に繋がる可能性がある

デメリット

- 保険適用外となるため、経済的な負担が増える

- 資料の準備などが必要となる

当院のセカンドオピニオン外来について

当院では、腎臓内科疾患に関するセカンドオピニオン外来を開設しており、「日本腎臓学会 腎臓専門医」「日本透析医学会 透析専門医」の資格を持つ院長が担当いたします。

患者さん一人ひとりに寄り添った丁寧な説明を心がけておりますので、お気軽にご相談ください。

なお、セカンドオピニオン外来では新たな検査や治療は行わず、ご相談のみを承ります。

対象となる方

- 患者さんご本人

- 患者さんご本人の同意を得たご家族または代理人の方(患者さんご本人がやむを得ない事情で来院できない場合に限る)

お受けできない相談

- 腎臓疾患以外の分野に関する相談

- 腎臓機能の検査結果など、必要な情報をご用意いただけない場合

- 主治医に対するご不満・ご苦情などを目的とする相談

- 医療過誤や訴訟に関する相談

- ご逝去された方に関する相談

ご相談の例

- 主治医から説明を受けたが、自分の病状についてよく理解できていない

- 現在の治療が自分に合っているのか不安に感じている

- 透析をすすめられたが、本当に始めるべきか迷っている

- 長期間の治療にもかかわらず、病状がなかなか改善しない

- 主治医から提案された治療内容が、自分にとって最適か確認したい

- 高齢の親の腎機能が低下しており、透析を始めるかどうか家族で迷っている

「こんなことで相談していいのだろうか?」と迷われた場合、まずはお気軽に電話でお問い合わせください。

対象疾患の例

下記の疾患をはじめ、様々な腎臓疾患についてセカンドオピニオンを提供しております。

- 慢性腎臓病(CKD)

- IgA腎症

- 膜性増殖性糸球体腎炎

- ネフローゼ症候群

- 多発性嚢胞腎

- 糖尿病性腎症

- ループス腎炎

- 痛風腎

- 透析導入(血液透析、腹膜透析)

上記以外にも、腎臓に関するお悩みがあれば、まずはご相談ください。どの疾患が対象となるか、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

受診方法

セカンドオピニオン外来のご利用は、完全予約制となっております。

電話予約、WEB予約のどちらかでご予約ください。

持ち物

- お薬手帳

- 腎臓疾患の経過が分かる受診検査結果

- 健康診断、人間ドックの結果報告書

費用

セカンドオピニオンの費用は、保険適用外となるため、費用は全額自己負担となります。当院では、相談時間は原則30分としております。

対面30分まで 33,000円(税込)

よくある質問

透析導入を回避する秘訣がある訳ではございません。ご病状、腎機能経過、投薬等から、可能な範囲でのご助言となります。

その場合はセカンドオピニオン外来ではなく、現在かかりつけの医師にまずご相談ください。

可能であれば、主治医にお伝えいただくことで、必要な検査資料などもスムーズにご準備いただけます。